Petit tutoriel do-it-yourself sur comment chercher du pétrole

Disclaimer et mes excuses anticipées à ceux qui ont été véhéments dans le sujet contre le franglais, mais le fait est qu'il me manque beaucoup de vocabulaire français sur ce sujet. D'ailleurs même entre francophones, la terminologie anglaise est couramment usitée. Je m'y tiendrai pour tous les termes que je ne sais pas traduire en français avec exactitude.

Partie 1 Le pétrole c'est quoi ? On le trouve où ?

Tout le monde sait que le pétrole c'est du jus de viande de velociraptor décomposée. C'est pour ça que c'est plein d'énergie ! Bon en fait non, ce serait trop facile. Le pétrole, c'est surtout du bon terreau végétal écolo à la base.

Les hydrocarbures sont des résidus organiques, souvent de grandes forêts qui ont resplendi aux ères géologiques primaires et secondaires, accumulés dans des sédiments, qui sous l'effet de la pression et de la température se décomposent en molécules simples, en particulier des alcanes de différentes formes et longueurs, mais aussi beaucoup d'autres (aromatiques, alcènes etc...)

Parfois ces roches ont sédimenté sur place, mais le plus souvent les limons organiques ont été charriés par les rivières de l'époque et se sont accumulés, comme aujourd'hui, dans les lacs et mers de l'époque. Plus récemment, tout près de chez nous, une telle accumulation a eu lieu dans la Mer du Nord, très fermée, peu profonde, cernée de rivières, présentant des conditions propices.

Ces accumulations de sédiments riches en matière organique forment ce qu'on appelle la "roche source" (source rock).

Elles sont souvent poreuses mais très peu perméables (pores peu interconnectés). Au fur et à mesure que les roches sources se sont trouvées ensevelies sous d'autres roches et que la transformation de la matière organique a commencé, que les gaz et les liquides s'y sont formés, ces derniers ont pu, parfois, fuir vers les roches des couches supérieures. Ce processus de migration par lequel le pétrole fraîchement fabriqué quitte une roche relativement imperméable reste cependant très mal compris jusqu'à aujourd'hui.

Je disais donc, si les roches qui recouvrent la roche source étaient perméables, les hydrocarbures ont pu y circuler. Qui dit perméable, dit poreux. Or la nature a horreur du vide. Les pores des roches sous-terraines sont généralement emplis de saumure. La saumure ayant une densité supérieure aux hydrocarbures, ces derniers vont avoir tendance à tranquillement se faufiler vers le haut, tout doucement, comme les gouttes d'huile d'olive remontent dans l'eau et finissent par flotter.

Le plus souvent les hydrocarbures ne recontrent aucun obstacle en route, et vont tranquillement faire leur chemin vers la surface, quitte à prendre des chemins détournés le long des couches imperméables aux formes tortueuses qui les canalisent souvent sur un périple de plusieurs kilomètres. Arrivés à la surface, les hydrocarbures suintent là où ils peuvent puis se dispersent dans la nature où ils sont, lentement, digérés par des bactéries et réintègrent le cycle de la matière vivante. Au cours des époques géologiques, la plupart des réserves de pétrole ont ainsi été perdues. Evidemment ce processus se produit encore aujourd'hui. Ainsi par exemple en Azerbaïdjan, en Arabie, aux Etats-Unis, on peut voir des endroits où le pétrole suinte naturellement du sol et s'accumule en petites mares à la surface, ou irise les rivières.

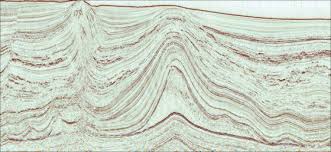

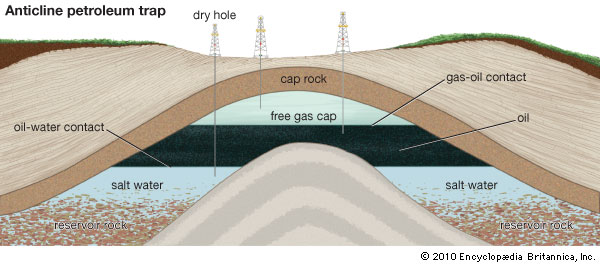

Cependant, dans certains cas, le pétrole a été piégé de diverses manières dans le sous-sol. Le cas le plus simple à se représenter est celui d'un bouchon de roche imperméable concave au dessus d'un lit de roche perméable. Comme si on mettait un entonnoir bouché à l'envers par dessus un écoulement lent qui cherche à monter : le pétrole va s'accumuler dans l'entonnoir.

(image : Encyclopaedia Britannica)

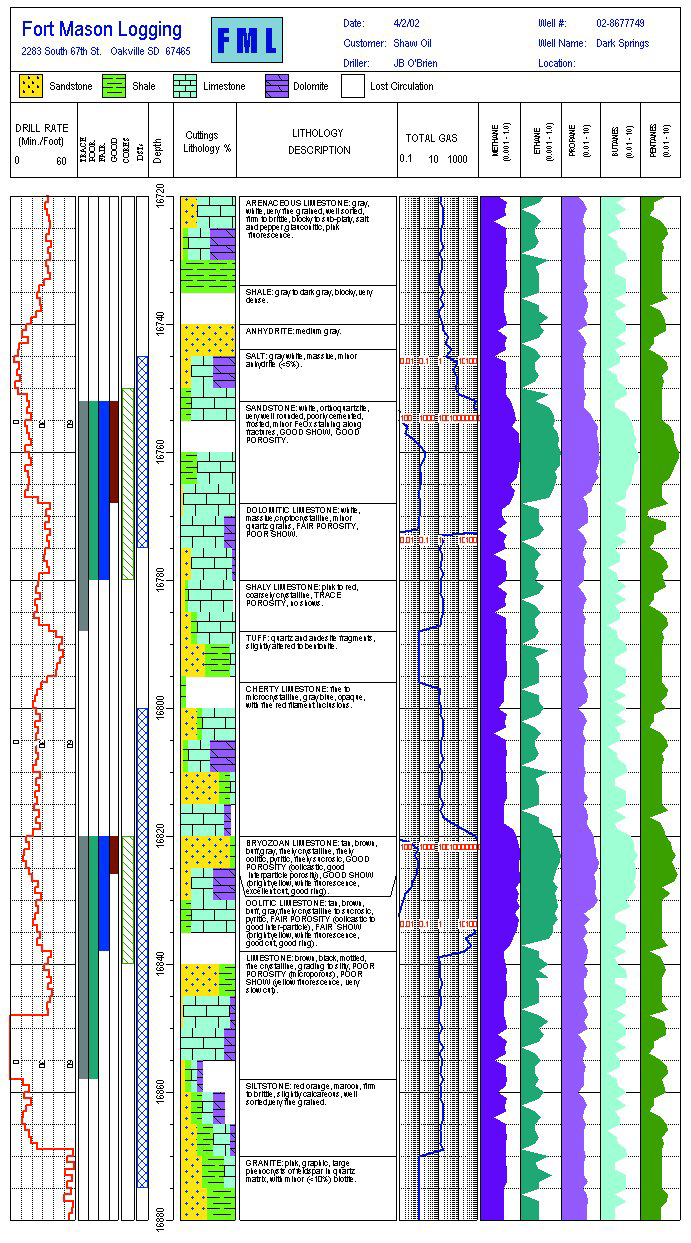

Parmis ces roches imperméables, l'une se démarque par son importance à l'échelle mondiale : le schiste. Le grès est perméable. Le schiste ne l'est pas. Les deux roches ont des compositions chimiques très proches et se forment ensemble. Le fait qu'on les retrouve souvent entremêlés et que leurs propriétés soient complémentaires conduit au fait qu'on trouve souvent des hydrocarbures piégés dans les pores du grès sous un bouchon de schiste. Le schiste, le bouchon, porte alors le nom de cap-rock, et le grès de roche réservoir, reservoir rock. Une autre combinaison courante est un réservoir en calcaire ou en dolomite, associé à un bouchon en anhydrites, ou même dans une roche de même nature géologique que le réservoir mais avec des pores moins connectés, et donc moins perméables.

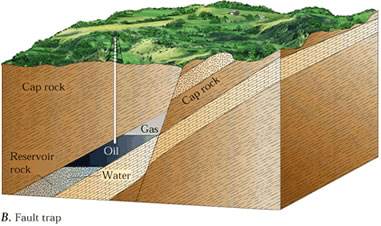

L'image de l'entonnoir inversé correspond à certaines réalités, mais elle n'est pas la seule. Un autre mécanisme de capture très courant est observé dans les zones de failles, où des alternances de couches rocheuses inclinées ont glissé et forment des configurations équivalentes à l'entonnoir.

(image : université de Sydney)

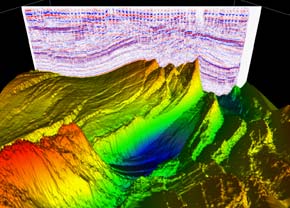

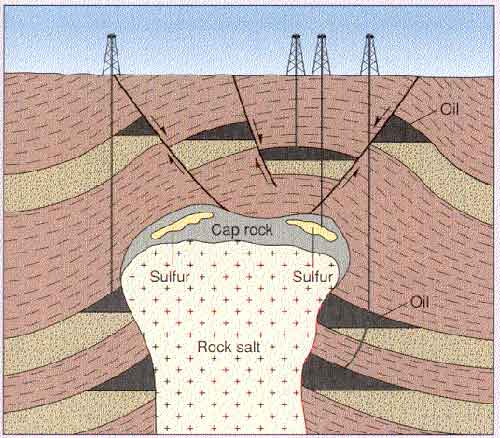

Enfin un troisième mécanisme très courant est celui de la capture par un dôme de sel.

Le sel est un matériau plastique. Sous la pression des grandes profondeurs (on parle de plusieurs kilomètres là), avec une densité souvent inférieure aux roches environnantes, il se déforme à la manière d'une grosse bulle d'air chaud et remonte très lentement vers la surface. Et le sel est imperméable. Donc si une couche de roches perméables dans laquelle circulent des hydrocarbures oriente leur parcours vers un dôme de sel, une poche d'hydrocarbures sera formée. Là encore une image vaut mieux que mille mots :

(image : université du Wyoming)

Bref, l'important là dedans c'est que le pétrole ne se trouve pas dans de grands lacs sous-terrains

Le pétrole et le gaz sont contenus dans des roches qui, pour un oeil naïf, sont denses et parfaitement normales. Mais un certain degré de porosité, et une interconnection des pores, représentent des conditions favorables pour contenir des fluides et les laisser circuler en vue d'une extraction.

Plus anectodiquement, il arrive qu'on trouve les hydrocarbures dans des réseaux de failles qui zèbrent (héhé) les roches plutoniques ou métamorphiques. Mais ces gisements sont peu importants à l'échelle mondiale.

Je développerai les parties 2 à 7 dans des messages suivants, durant les semaines qui viennent (y'a les vacances et tout, vais pas trop être devant des ordinateurs)

Partie 2 Repérage préalable, gravitométrique, magnétométrique, sismique, artefacts géologiques

Où tenter le coup ?

Partie 3 Forage, mud logging

OK, on tente le coup.

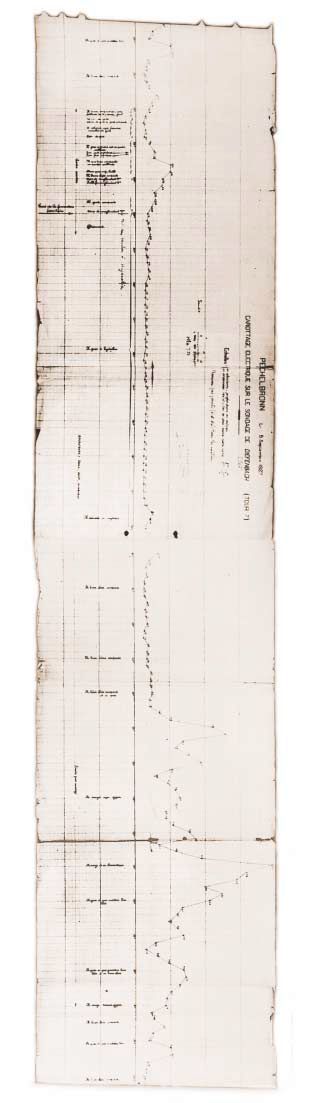

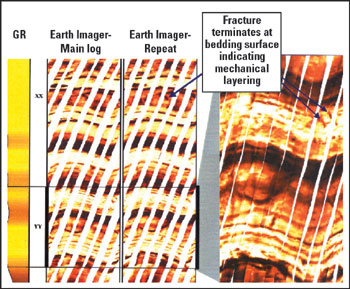

Partie 4 Wireline logging, logging while drilling (carottage électrique)

On a quoi, exactement, dans nos kilomètres de trou ?

Partie 5 Extraction

Hourra on a trouvé un truc. Comment on le sort ?

Partie 6 Anecdotes grandioses de l'histoire de l'exploration

Mieux (ou souvent pire) qu'au cinéma.

Partie 7 Les trucs merdiques pour économies désespérées : schistes bitumineux et gaz de schiste

Tristement destructeurs. Là où l'exploitation classique s'apparente à une petite piqûre anodine dans la croûte terrestre, ces ressources là seraient tantôt une énorme plaie ouverte, tantôt une intoxication insidieuse à base de produits chimiques toxiques.