D’où vient le QI ? Binet a créée des tests d'intelligence parce qu'on envoyait des personnes à l'asile dès que le moindre truc sortait de la norme. La définition de la normalité dépendait de chaque praticien. La subjectivité la plus totale, l'antithèse de la science. La mesure de l’intelligence n’a pas créé les débats sur l’intelligence. On se permettait déjà de classer les gens avant. On peut regretter cela, mais le QI est un progrès parce qu’au moins quand on classe, on le fait sur des critères qui suivent une démarche scientifique.

Le QI n'est pas l'intelligence, le QI est une mesure de l’intelligence. Que cette mesure soit imparfaite est une chose, que l'intelligence ait plusieurs définitions possibles est aussi un fait. Ça n'empêche pas que globalement, quand le test psychométrique est bien réalisé, un QI élevé correspond à une intelligence élevée.

Je vais reprendre un exemple cité par N. Gauvrit dans le sport :

- il y a des gens plus sportifs que d’autres. Sans même s'entraîner, ils courent plus vite, sautent plus haut, envoient le javelot plus loin. Ils sont bons partout, ils ont un profil sportif homogène. Ceux qui sont mauvais partout ont aussi un profil homogène.

- il y a des gens qui sont bons dans certains sports et pas dans d’autres : un haltérophile peut être un mauvais nageur. Il a un profil hétérogène.

- il y a une part génétique importante dans nos capacités sportives immédiates

- mais il y a bien sûr une grande part d’acquis : ça s'appelle l'entraînement !

- L’importance de l’acquis et de la génétique varie suivant le sport : le sprint est peut-être très dépendant de la génétique, le ping-pong reposera quasi totalement sur l’acquis.

- il y a aussi plusieurs définitions possibles. Etre sportif, c’est être bon dans l’absolu ou être bon par rapport à ce qu’on peut prétendre compte tenu de notre corpulence ? Le petit gars qui fait du jogging trois fois par semaine ne sera-t-il pas décrit comme « sportif » ?

On pourrait définir un QS, Quotient Sportif, qui serait lié à la moyenne des performances d’un individu sur plusieurs sports. On aurait à la fois une part génétique et une part environnementale (entraînement, alimentation…), qui varie suivant le « subtest » (= le sport). On aurait des cas hétérogènes où la moyenne n’a pas de sens. Il faudrait bien sûr établir ce QS en fonction de l’âge : on n'imagine pas comparer un gamin de 5 ans, un jeune adulte de 20 ans, et un retraité de 65 ans.

On pourrait faire ça, et ça ne choquerait personne. On n’aurait pas ces débats qui diraient « nan mais le QS, c’est pas la capacité sportive ». Avec pourtant les mêmes limites que le QI, personne n’irait chercher l’argument de l’imperfection pour remettre en cause que certains sont globalement plus forts en sport que d’autres.

Mon QS est homogène et médiocre. Est-ce un problème ? A aucun moment, je ne me suis dit « oh purée, si j’avais la capacité de courir le 100m en moins de 10s, là, ça aurait changé ma vie ». Y’a peu de cas aujourd’hui où détaler permet d’échapper à un prédateur. Etre très bon en sport n’est pas nécessaire pour vivre au jour le jour. Ceux qui sont bons ne vivent pas nécessairement mieux que ceux qui sont mauvais. Etre très mauvais, en revanche, peut présenter un handicap. On peut avoir un QS faible parce qu’on est atteint de nanisme, et ça sera un problème dans la vie de tous les jours.

On retrouve une bonne analogie avec l'intelligence : on n’a pas besoin d’être très intelligent pour vivre en société. Les gens très intelligents ne vivent pas nécessairement mieux que les gens moins intelligents. Mais on est handicapé quand on est vraiment, mais vraiment pas intelligent.

L’autre matin à la boulangerie, une dame âgée a tendu toute sa monnaie à la vendeuse pour qu’elle fasse elle-même l’appoint. Ce n’est pas un handicap : la société s’organise pour tolérer ce genre de déficience, et la petite vieille continue de vivre normalement. Par contre, j’ai lu que les gens avec un QI en dessous de 35 n’étaient pas autonomes : ils ne sont pas capables d’avoir une hygiène corporelle minimale, ils ne peuvent pas faire leurs courses, et ils nécessitent une assistance toute leur vie. Ça, c’est un vrai handicap.

Pour sortir du mépris qui peut être associé au QI, je crois qu'il ne faut pas remettre en cause le QI, mettre en doute la part génétique ou insister sur la définition floue de l’intelligence. Il faut essentiellement relativiser l’importance de l’intelligence. Tout le monde n’est pas extrêmement intelligent, tout le monde ne court pas le 100m en moins de 10s.

Je ne suis pas trop fan de cette idée que les intelligences supérieures doivent servir le monde et être écoutées. On peut effectivement être très intelligent et maléfique. Je pense que l’intelligence est avant tout un critère pour soi : si on est très intelligent, très créatif, qu’on a envie de faire plein de trucs, il faut s’organiser pour pouvoir faire ces trucs, parce que ça permet de s’accomplir et d’être heureux. C’est le seul intérêt de diagnostiquer une douance. Les tests à grande échelle dans le monde anglo-saxon, l’attribution de bourses pour les QI élevés, c’est parfois érigé en modèle par opposition à une vieille France dont l’éducation nationale serait aveugle et rétrograde. Mais peut-être que le rôle de l’éducation nationale n’est pas de fournir des supers employés pour les entreprises ou les administrations publiques...

Pour revenir à la question génétique, y’a un truc qui me chiffonne. Quand je vois l’insistance de personnes humanistes à s’opposer à cette idée, j’ai un doute. Je livre ici ma compréhension, si certains ont un autre argument, je suis preneur.

Oui, la variabilité du QI - et donc de l'intelligence - est en grande partie liée à la génétique. "En grande partie", ce n'est pas totalement. On parle d’environ 50 % de la variance, peut être seulement 20 % ou carrément 70 %. Il y a bel et bien un consensus parmi ceux qui maîtrisent le sujet pour dire que l’intelligence repose à la fois sur des facteurs génétiques ET sur des facteurs environnementaux.

Mais je crois qu’il y a un gros malentendu sur la signification d’une phrase comme « la variabilité du QI a en grande partie une cause génétique ». On parle bien de variabilité, pas de la performance absolue. En termes statistiques, on ne parle pas de l’influence sur la moyenne, mais sur l’écart-type. La question posée c’est de savoir dans quelle mesure une variabilité génétique, d’éducation, d’alimentation ou autre, participe à une variabilité du QI. Est-ce que les gens qui reçoivent une éducation ou une alimentation très médiocre ont un QI plus faible ?

La dépendance de la variabilité peut s’expliquer de deux manières :

- est-ce que le QI est sensible à ce paramètre source ? Dans quelle mesure une variation donnée du paramètre influe plus ou moins sur le QI ? Dans un modèle de dépendance de loi affine, c’est la pente de la droite.

- est-ce que la variation du paramètre source dans le monde réel est importante ou pas ?

Pour une variation de QI donnée, on peut très bien avoir :

- une sensibilité très faible : le paramètre varie énormément mais ça a peu d’influence sur le QI

- une sensibilité très élevée : la pente est raide, mais dans le monde réel le paramètre varie tellement peu qu’au final l’influence sur le QI reste modeste.

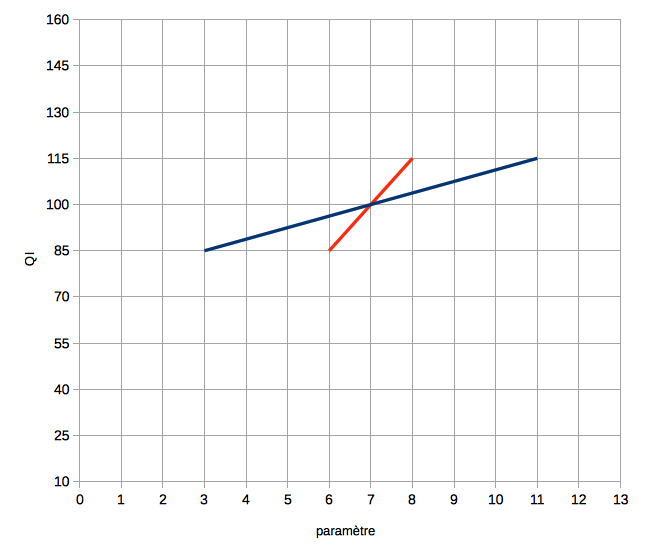

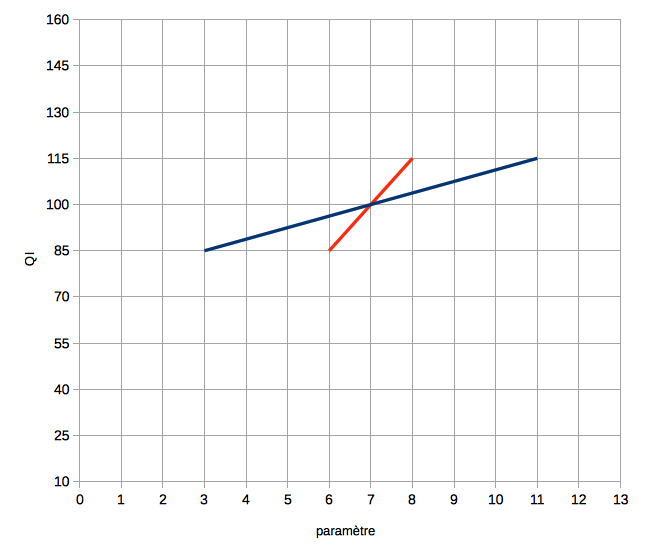

Dans le graphique suivant, les deux paramètres ont le même influence sur la dispersion du QI : 30 points (entre 85 et 115). La sensibilité du QI au paramètre bleu est modeste, mais ce paramètre est très variable dans la population réelle (entre 3 et 11). La sensibilité du QI au paramètre rouge est bien plus importante, mais ce paramètre varie peu dans la population réelle (entre 6 et 8 ).

En ingénierie, quand on veut optimiser un système et qu’on cherche les sources de variabilité, on fait varier les paramètres autant qu’on veut. Mais en sciences sociales, on ne va pas faire exprès de prendre 1000 jumeaux monozygotes, ne donner aucune éducation à 500 d’entre eux et la meilleure éducation possible aux 500 autres, juste pour la beauté de la science. On « subit » la variation des paramètres sources. Si on réalise une mesure de QI dans un environnement où l'éducation est la même pour tous – autrement dit la variation du paramètre en abscisse est nulle, réduite à un seul point – on n’aura aucune influence sur le QI. Je ne parle pas de la position de ce point : l’éducation peut être très mauvaise pour tout le monde ou excellente pour tout le monde, et le QI « absolu » (donc pas normalisé à 100 avec écart-type à 15 etc.) ne sera pas le même dans les deux cas. Je parle bien de la plage couverte par ce paramètre dans le monde réel.

Quand on fait une analyse de la variance, on évoque la proportion de la variance totale expliquée par la variation de tel ou tel paramètre source. Le total fait toujours 100 %. Si on réduit la variabilité d’un paramètre, le poids des autres augmente mécaniquement. Cela ne veut pas dire qu’ils ont varié. Le 100 % de la nouvelle variance n’est pas le même que le 100 % de l’ancienne. Si on fait un cocktail avec 5cl de rhum et 10cl de jus d’orange, l’alcool représente 1/3 du volume. Si on ne met que 5cl de jus d’orange, la proportion d’alcool est désormais de 50 %… sans avoir versé une goutte de rhum en plus. C’est tout l’aspect trompeur d’une proportion.

Bon, on revient à la vie réelle, et on assume notre coté humaniste et gauchiste :

- on a mené plein d’actions pour améliorer l’éducation : on a instauré l’école obligatoire, et jusqu’à un âge de plus en plus tardif. On a apporté plus de moyens aux écoles dans les milieux défavorisés. On s’est évertué à donner la même éducation à tous : on a cherché à réduire la plage de variation du paramètre source « éducation » en la tirant vers le haut.

- on a fait de même pour l’alimentation, la santé (normes sanitaires, sécurité sociale…) et pas mal d’autres paramètres environnementaux susceptibles d’influencer le QI.

- par contre, on n’a pas touché à la génétique. Ah ça, non ! C’est de l’eugénisme.

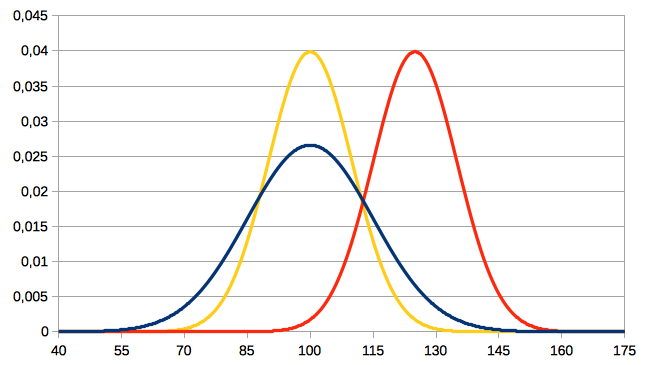

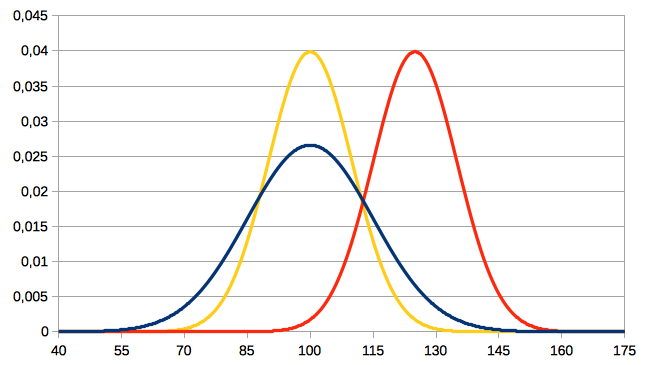

Alors on constate quoi ? On constate l’effet Flynn : les performances brutes aux tests de QI ont considérablement augmenté au cours du XXème siècle, essentiellement parce que les faibles QI ont augmenté. La moyenne a augmenté parce que l’écart-type s’est réduit, tout en restant calé en permanence sur les haut QI. La courbe s’est tassée vers le haut (passage de la courbe bleue à la courbe rouge).

On aurait pu avoir une simple diminution de la variation sans modification de moyenne (courbe jaune). C’est ce qu’on cherche en ingénierie : on vise une performance cible (par exemple, la longueur d’une pièce), et on veut être le plus près possible de cette côte. Plus petit, c’est pas bien. Plus grand, c’est pas bien non plus.

Mais on ne peut pas appliquer la même chose au QI. Pour garder une moyenne constante, Il aurait fallu que les bas QI augmentent et que les haut QI baissent. Il aurait fallu que l’éducation dans les milieux défavorisés s’améliore, mais qu’elle chute pour les enfants des milieux aisés. Mais évidemment on n’a pas fait ça, on a essayé de tirer tout le monde vers le haut. Donc la moyenne a suivi, mécaniquement.

On a touché à tous les paramètres environnementaux, mais pas à la génétique. Et comme on a bien bossé, les paramètres environnementaux représentent désormais une part modeste de la variance totale. Il ne reste plus que la génétique, qui se retrouve un peu seule et prend – en proportion – beaucoup de place. L’idéal à atteindre, c’est d'amener la variation des paramètres environnementaux à une plage nulle, et d’avoir ainsi un facteur génétique qui explique 100 % de la variance résiduelle.

Donc, quand on est un humaniste, on ne doit pas être choqué par le poids actuel de la génétique dans la variance du QI : c’est le résultat qu'on obtient en réduisant le poids des paramètres environnementaux, et ça suggère qu’on a fait du chemin dans le bon sens !